電池の腐食

昨今、台風や豪雨、地震など自然災害に見舞われることが多くなってきました。

停電などに備えて、懐中電灯やランタンなどを常備することが一般的になってきましたね。

でも、久々に、ちゃんと点灯するか試してみると—-。あれっ?点かない!

電池切れかな?と思って、電池を取り出そうとすると、電池から白い粉がふきだしていたり

液が垂れている。そんな経験はないですか。

単4電池

単3電池

・使用せずに長期間、電池を入れっぱなしにしている。

・湿度の高いところで電池を入れっぱなしにしている。

・新しい電池と古い電池を混ぜて入れている。

このようなことが、腐食の原因となるそうです。

どのようになってしまったのか拡大観察してみましょう。

使用機種:DS-3Aマイクロスコープ

錆びた単4電池を観察してみる

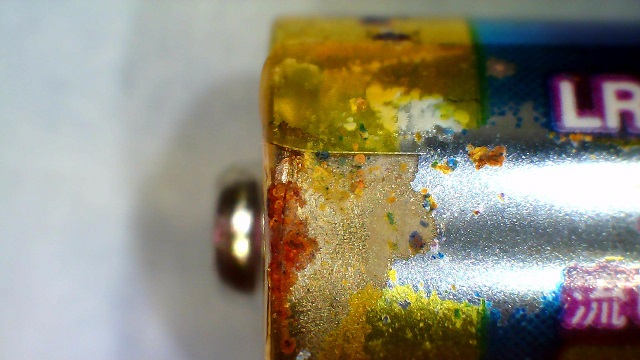

両端に錆びたような跡がある単4電池です。

30倍に拡大してみました。錆と汚れが見えます。

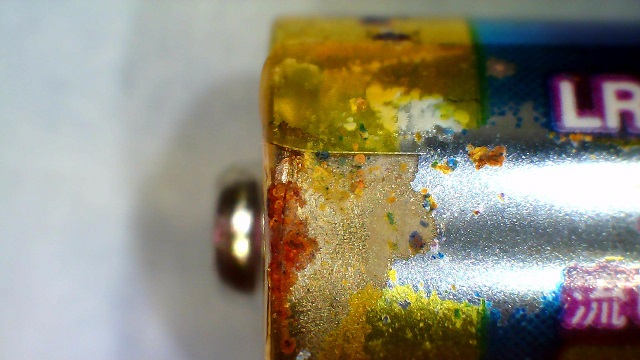

50倍です。

DS-3Aスコープには、真上に近い位置から照らす内光照明と、少し離れた位置から

照らす外光照明があり、それぞれ独立して点灯、非点灯のスイッチがあります。

内光ではハレーションをしてしまうので、外光照明で観察しました。

DS-3Aスコープには、真上に近い位置から照らす内光照明と、少し離れた位置から

照らす外光照明があり、それぞれ独立して点灯、非点灯のスイッチがあります。

内光ではハレーションをしてしまうので、外光照明で観察しました。

60倍にしました。照明は外光です。

錆と電池の下地が見えています。

錆と電池の下地が見えています。

塗装が残っている部分は、どうでしょうか。

100倍にしてみました。外光照明でも少しハレーション気味で、わかりにくい部分もあります。

100倍にしてみました。外光照明でも少しハレーション気味で、わかりにくい部分もあります。

同じ100倍ですが、DS-3Aに標準付属となっている反射を抑える拡散フィルターを使用してみました。

この場合、外光だと暗くなってしまうので、真上からの照明に近い内光にしてみました。

塗装面の状態がだいぶ、わかりやすくなりました。

剥げているところ以外は、腐食が進行しているような症状は無いようです

この場合、外光だと暗くなってしまうので、真上からの照明に近い内光にしてみました。

塗装面の状態がだいぶ、わかりやすくなりました。

剥げているところ以外は、腐食が進行しているような症状は無いようです

液だれした単3電池を観察してみる

液だれを起こした単3電池を観察してみます。

30倍です。内・外光を使用しました。

観察時に表面のフィルムが剥がれてしまいました。

ひどい状態です。

観察時に表面のフィルムが剥がれてしまいました。

ひどい状態です。

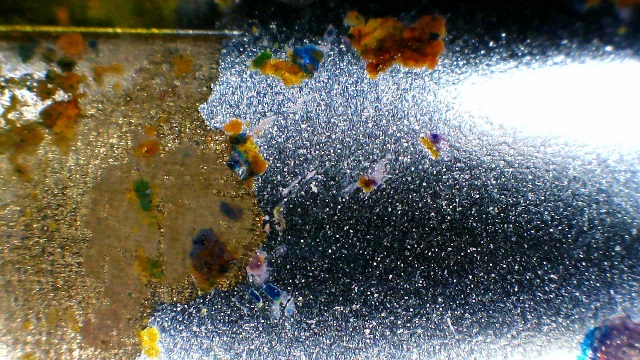

50倍で、内・外光を使用しました。

マイナス極側を観察しました。

もうボロボロです。

マイナス極側を観察しました。

もうボロボロです。

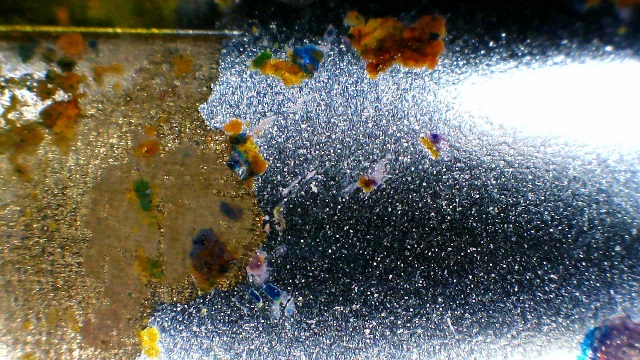

50倍でボディの亀裂部を観察してみました。

下地に塗膜があったようで、剥がれて落ちています。

内光のみのほうが、剥がれ落ちている際部分が若干わかりやすくなりました。

下地に塗膜があったようで、剥がれて落ちています。

内光のみのほうが、剥がれ落ちている際部分が若干わかりやすくなりました。

災害は、いつ起きるかわかりませんから、懐中電灯もランタンもすぐに使えるようにしないといけないですね。

湿度の高いところに置くことは避けて、時々、点灯だけでなく、電池の状態も確認しましょう。

そして電池が腐食していた場合は、素手で触ると肌に悪影響があるので、必ず手袋を使用して肌を守ってください。と、電池メーカーが言っています。

マイクロ・スクェア株式会社

マイクロ・スクェア株式会社